<とまり木前夜>修作編⑫ 〜いわきの洗礼と6月の奇跡。

さて、いわきに住むことを決めたのは前に書いた通り。こうして、希望を見いだした私たちだったが、案の定というべきかすんなりとは決まらなかった。写真にもある通り、私たちがいわきへ家探しに向かったのは2015年6月2日。別に記念日でも何でもなくて、これが後々重要な意味を持つ。もう、書いているだけで泣きそうなぐらいである。あなたは、この稿を読み終えたとき、奇跡を目撃する。

まず、不動産屋をいくつか回って、私たちは、3つの重大なことを知る。

1.いわきに住もうと思ったが、不動産屋的に「いわき」という場所は存在しない。

「家を探しています」と伝えると、まず聞かれるのが「どの辺ですか」という。「この辺でいいんですが」というと、「この辺にはありませんよ」と。もう少し気の利いた不動産屋だと「常磐ですか、植田ですか、勿来はいかがでしょう?」となる。気を利かせたつもりかもしれないが私たちに取っては「???」であった。

私たちはいわきの広さを理解していなかったばかりか、その地域性というものがまったくわからなかった。内郷とか小名浜とか、住所で言えば「字(あざ)」ぐらいに思っていたのである。いまでこそ何となく理解しているつもりだが、どこに住むかで結構生活も違ってくる。

小名浜に住むとなると、車は必須になってくる。勿来に住むとなれば、いわきよりも茨城に行くこともあるかもしれない。そんな状態だった私たち。物件を探し、間取り図をもらって、いわきのどの辺にあたるかを地図で確認するというような作業を繰り返した。いわき駅は平で、四倉や植田はそこから遠いということをやっと理解し始めた。ちなみにこのとき、磐越西線という電車を知らなかった。

2.とはいえ、いわきも物件はほとんどない。

住宅事情はいわきも変わらなかった。ほとんどないのである。新生活もほとんど終わった6月である。そもそも物件数が少ない上に、復興や除染の作業員が流入し、さらに避難地域からの借り上げ住宅もあった。転勤でもなければ、何でもない。どこの馬の骨ともつかぬ結婚前のカップルである。ある不動産屋は「何しに来たの?」というような言い振りだった。これは相当堪えた。

正直に言おう。東京での生活を捨てて、被災地に入る。それだけで歓迎されると思っていた節は、私にはあった。歓迎とまではいかないにしろ、好意をもってもらえると思っていた。それは大きな勘違いであった。そんなことを話せば話すほど、現実的に家を貸してくれるところなどほとんどなさそうだった。少なくとも不動産屋のリアクションはそうだった。ほとんど不審者扱いであった。甘いといえばそうだが、彼らが突きつけた現実は、あまりにもきつい現実だった。

3.「仕事ありますか?」

最後がこれであった。必ずといっていいほど聞かれた。当たり前なのかもしれないが、これも上記のような甘さから来ていたのかもしれない。「地方だから……」というよくわからない緩さもあった。いま思えば、東京よりも厳しく仕事については聞かれた感じがする。悪趣味な不動産屋は一通り事情を聞いた後「そうですか。いまのいわきは教師でも借りられませんでしたよ」などと平気でのたまう。

ここで、先ほどの6月2日が登場する。私のテレビ局の正式な退社日は6月3日付だったのだ。つまり、翌日までは私は正真正銘「テレビ局の正社員」である。これは嘘ではない。しかも天下のキー局だ。会社に心の底から感謝したのは、後にも先にもこの時だけだったかもしれない。そして、有給を溜め込んでいた自分を抱きしめてやりたい気持ちであった。

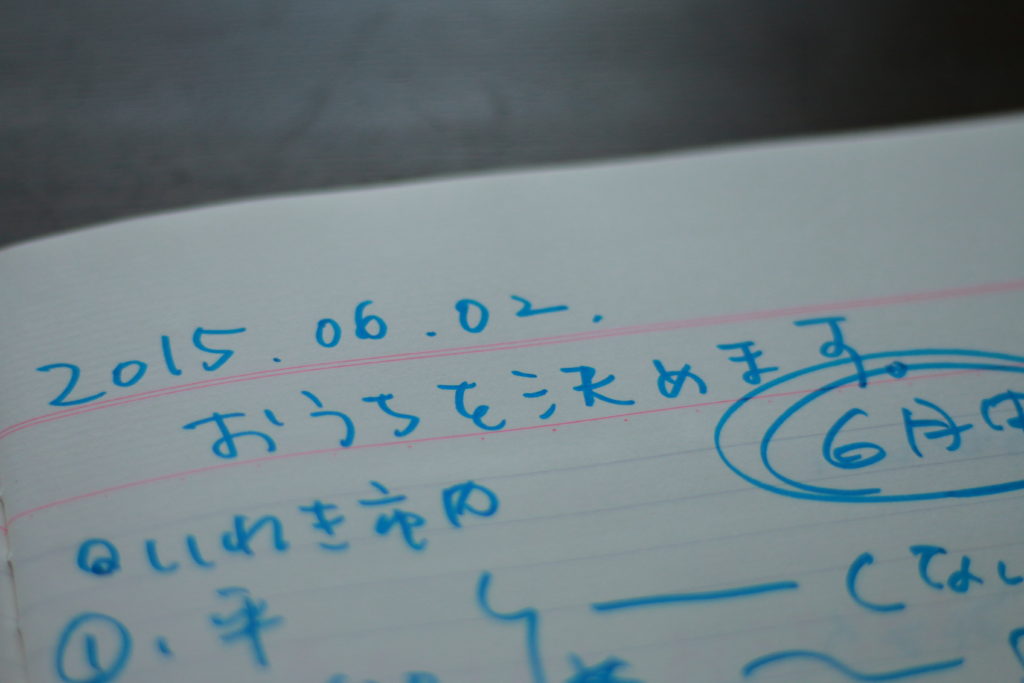

こうして、不動産屋めぐりを終えた私たち。夜に泊まった古滝屋で温泉に入って話し合いをした。写真はそのときのノートだ。といっても、もはや取るべき道はもうほとんど残っていなかった。内覧もしていない間取りを見ただけ建設中の新築アパートが泉にあった。泉というのは、平から3駅のところ。車は1台だけのつもりだったから、駅も近いのがよかった。ベニマルやコンビニもあって、比較的生活も便利そうだ。このアパートの入居申し込みを翌6月3日に済ませること。

審査が通るかどうかは別問題だが、できることはそれしかない。翌日、震える手で「勤務先」の欄に、テレビ局の名前を書き、申し込んだ。できることは全部やった。「審査は正直、どうなるかわかりませんね」と不動産屋は言った。いったん東京に戻ったが、ほとんど何も手につかない日々が続いた。いずれにしろ、東京のアパートは20日後には出なければならないのだ。(つづく)

▶︎▶︎▶︎いままでの<とまり木前夜>はこちらで読めます。